「合格への近道はこれ!過去問で学ぶケアマネ試験の裏技」

ケアマネ試験勉強法

こんにちは

2024年ケアマネ受験生の皆さんへ

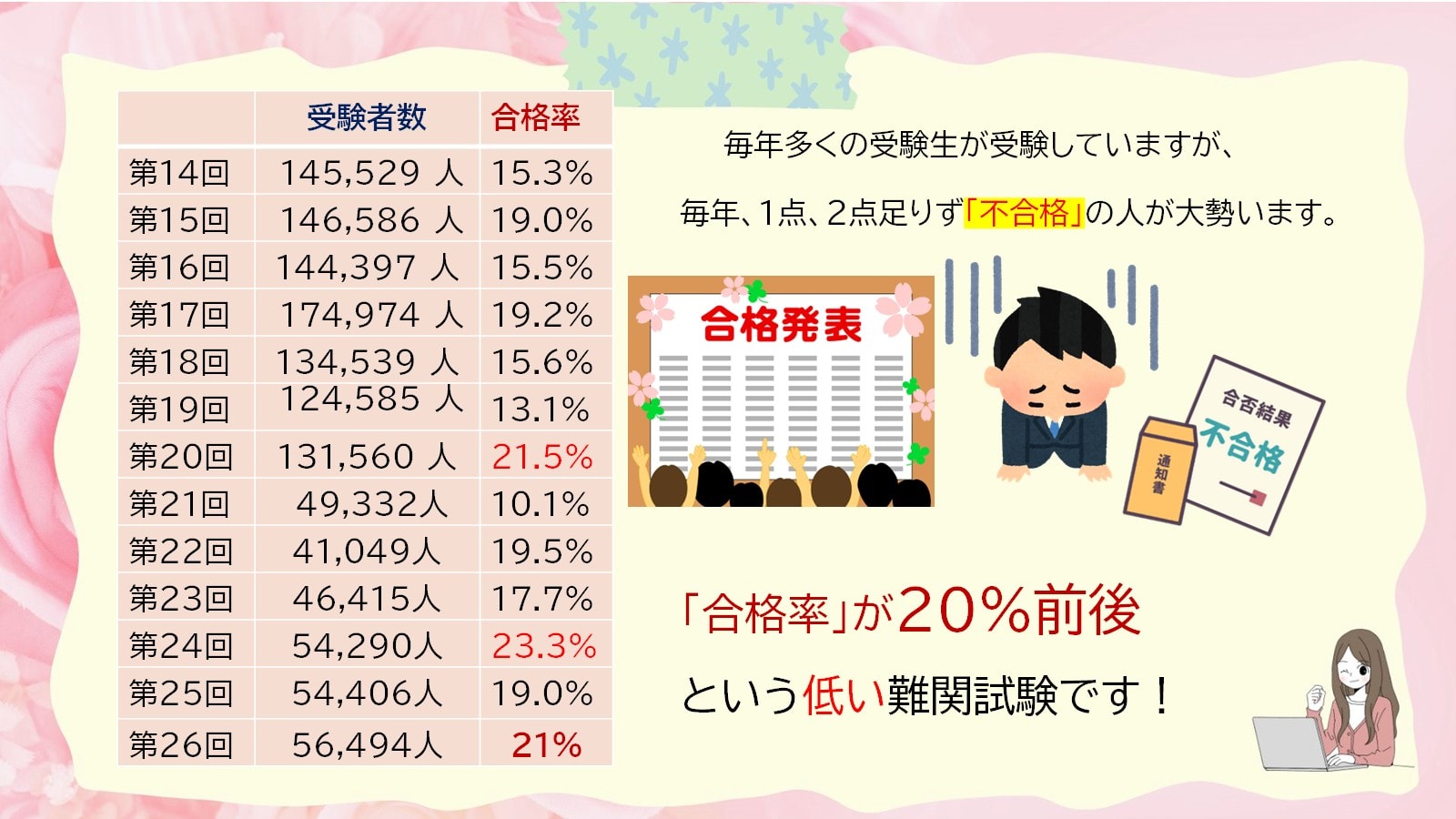

ケアマネ試験までの長い旅、毎日、試験勉強を頑張って勉強時間を費やし、何度か挑戦しているけれど、惜しくも 後1点の及ばずに、合格まで手が届かない( ノД`)シクシク…

そんなケアマネ試験受験生の皆さん、もう挫折は充分味わい尽くしたでしょう( ノД`)シクシク…

今年こそは、「受験勉強から卒業」しませんか?

今回は、過去問をただ解くだけではない、「裏技」を駆使して合格への道を大きく短縮する方法をご紹介します。

具体例を交えて、あなたのケアマネ勉強法に革命を起こしましょう!

過去問の活用法

裏技1「テーマ別深掘り法」

具体例:

- まず、過去問から出題されたテーマ(例:介護保険制度の全体像)をピックアップします。

- 次に、そのテーマに関連する問題を集めてみましょう。

- 過去5年分の試験から同じテーマに関する問題を全て集めます。

- それらを一つ一つ解き進める中で、どの点がよく問われるのか、出題の傾向を把握します。

- こうすることで、ただ過去問を解くのではなく、テーマごとに、深い理解を得ることができます。

裏技2「間違い分析ノートを作成」

具体例

- 次に、間違えた問題をただ悔やむのではなく、なぜ間違えたのかを深く分析し、その結果を「間違い分析ノート」に記録します。

- 例えば、介護保険法の問題で間違えた場合、その理由を「条文の理解不足」「用語の混同」などと分類してメモします。

- そして、その間違いを解消するためにはどうすれば良いのか、対策も一緒に記入します。

- この方法により、自分の弱点を明確にし、それを克服するための具体的な学習計画を立てることができます。

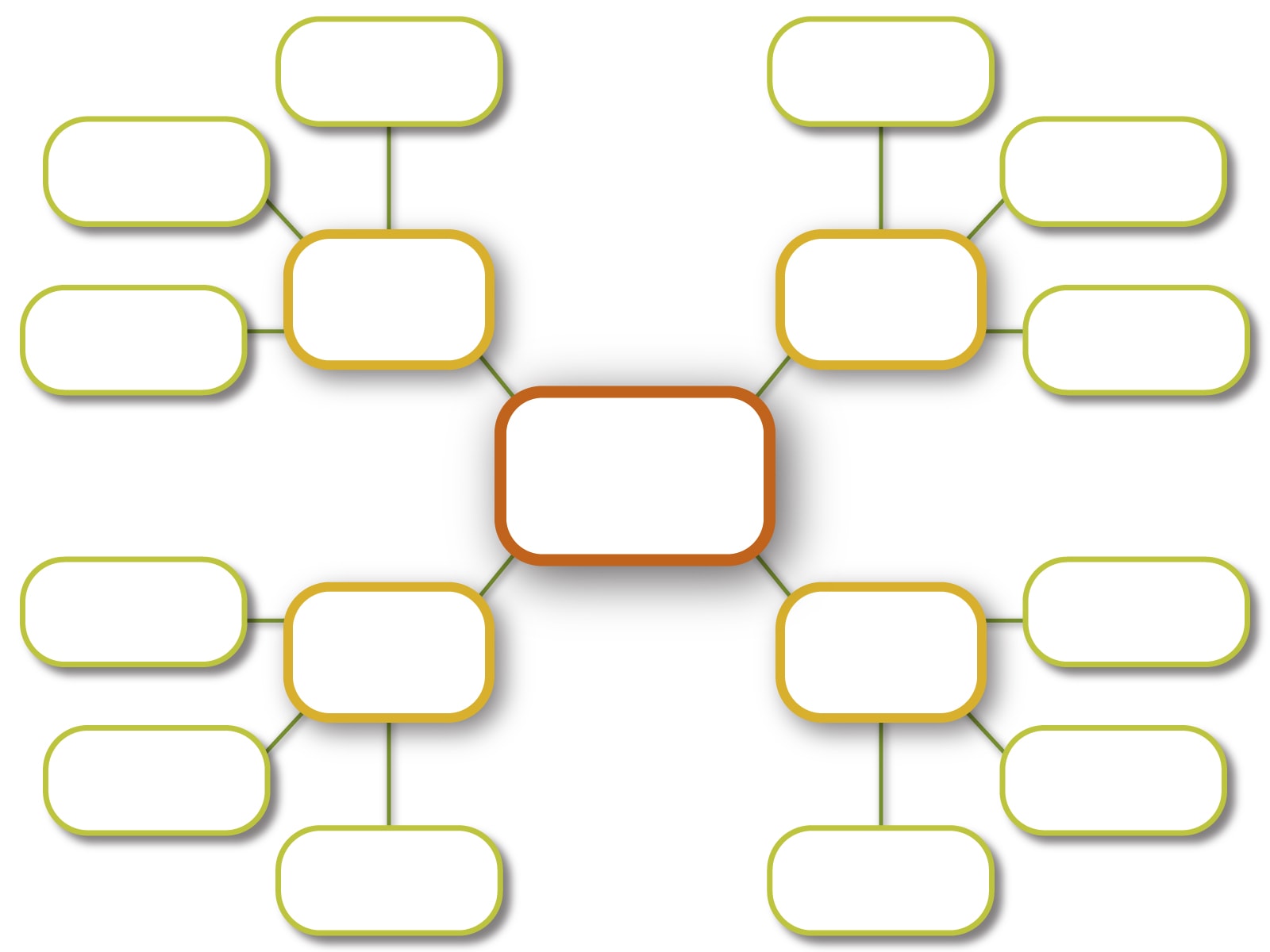

裏技3「関連性マッピング」

具体例

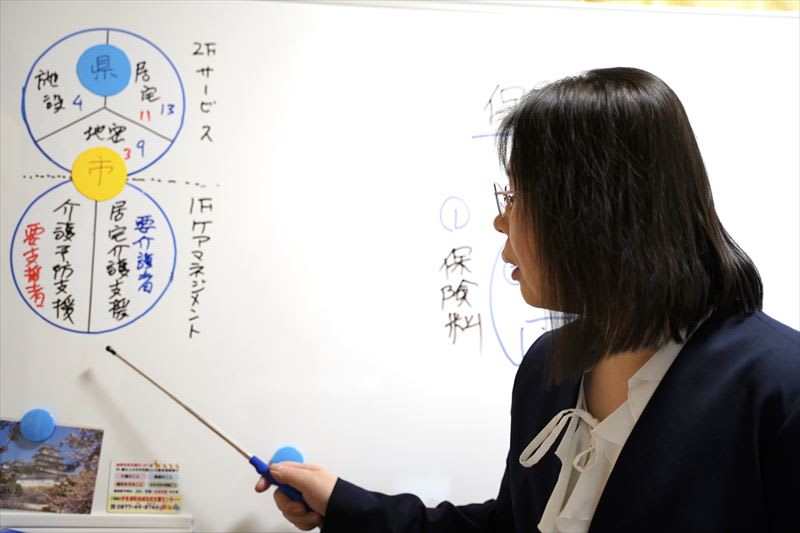

- 最後に、過去問を解く際は、各問題がどのように関連しているかを考え、その「関連性」をマッピングしてみましょう。

- たとえば、介護保険法に関する問題が出たら、それと関連する介護サービスの種類や介護プランの作成プロセスなど、他のテーマとの繋がりを考えます。

- このマッピングを視覚化することで、個別の知識が繋がり、全体像を把握しやすくなります。

- また、試験では、このような関連性を理解しているかが問われることも多いので、実際の本試験で役立ちます。

「関連性マッピング」とは

この方法は、勉強している内容をどうつながっているかを見える形で表すことです。

勉強するとき、いろいろなことを覚えますよね?

この方法は、それらがどう関連しているかを簡単に示すためのものです。

簡単なステップで関連性マッピングを作る方法

①知っていることを書き出す

単元で、勉強したこと、ポイントを紙に書き出していきます。

例えば、「介護保険サービス名」とか「介護サービス種類ごとに分ける」など、覚えたいことを全部書きます。

②点をつなぐ

書いたもの同士が、どう関係しているかを線で繋いでいきます。

例えば、「介護保険野全体像」を「介護サービスの名称と種類ごと」に分けて、どのように関連しているかを考えて、それらを線でつなぎます。

③関係を書き加える

線に沿って、その関係が何かを簡単に書き加えます。

例えば、「介護保険は、2大事業から成り立っています」シンプルに、図を書いてみて、サービス名称を覚えやすく、分かりやすいように工夫する。

この方法の良いところ

①全体が見える

・バラバラだった情報が一つにまとまり、何がどうつながっているのかが、「パッと」見でわかるようになります。

②覚えやすい

・絵や地図のように情報が整理されると、覚えやすくなります。

・人は文字だけより、図やイメージを覚えるのが得意です。

③理解が深まる

・ただ覚えるだけでなく、それぞれの情報同士がどう関わっているのかを理解することで、より知識が定着しやすくなります。

例で説明する

ケアマネ試験勉強をしているとき、「介護保険の全体像」を中心に置き、「サービスの名称・サービスの種類」などを周りにに書きます。

そして、「介護保険全体像」から「サービスの名称・サービスの種類」へ線を引いて、「使えるサービス内容」と書き加えます。

このようにすることで、「介護保険」がどのようになっているのか?

「サービス名称と種類」に関わっているのかが一目瞭然でわかります。

関連情報を視覚化することは、知識の整理に役立ち、勉強のモチベーションアップにもつながります。

独学で勉強している方々にとって、このようなシンプルな方法のひとつです。

紙とペンがあればすぐに始められるのですが、中々一人でしようと思っても出来なくて苦戦されている方が多いのではないでしょうか?( ノД`)シクシク…

「ケアマネ試験合格への意外な近道:ある独学者の物語」

山田さんは、ケアマネ試験に独学で、挑戦している受験生さんです。

彼は、仕事の合間や家族が寝静まった夜に、コツコツと勉強を続けていますが、なかなか点数に反映されず苦戦していました。

ある日、友人から「つくしケアマネ塾」という存在を教えてもらいました。

初めは、「塾なんてお金がかかるし、自分には必要ない」と思っていた山田さんでした。

彼は、何度かケアマネ試験に挑戦していますが、惜しくも後1点のところで、悔しい思いをされていました。

友人が言うには、「つくしケアマネ塾は合格率が9割と非常に高く、また費用対効果も優れている」とのことを知りました。

特に、関連性マッピングのような複雑な学習法を、わかりやすく教えてくれるらしい。

山田さんは、好奇心から、「つくしケアマネ塾の無料体験セミナー」に参加してみることにしました。

無料体験セミナーでは、ケアマネ試験に出る重要なポイントを効率よく学べる方法や、独学では難しい過去問を深く分析して試験の問題傾向などが紹介されました。

それらを自分で一から作り上げる手間と時間を考えたら、塾で学ぶメリットの大きさに山田さんは、気づきました。

実際にオンラインセミナーで、学んだテクニックを使ってみると、以前にも増して効率的に学習が進むようになった山田さん。

特に、理解に苦戦していた介護保険の全体像が、こんなにも簡単に理解でき、関連性が視覚的に理解できるようになったことで、記憶にも残りやすくなりました。

「少しの投資で、こんなに変わるなんて・・・」と、山田さんは、「つくしケアマネ塾」への入塾を決意してました。

その後、念願だったケアマネ試験に、見事「合格」することができました。

この物語からわかるように、独学での勉強も大切ですが、専門塾を利用することで、得られる効率的な学習方法や合格への近道もまた、価値ある選択肢の一つです。

少しの投資で、大きなリターンを得るために、一度、「つくしケアマネ塾」のような少人数制の専門塾の情報をチェックしてみる価値はあるかもしれませんね。

まとめ

「合格への近道はこれ!過去問で学ぶケアマネ試験の裏技」というタイトルのもと、過去問をただ解くだけでなくで終わっていませんか?

本試験は、応用問題です。60問を如何に知識と知恵を絞って、120分間という時間の中で、問題を解いていくが時間との闘いです。

焦りや緊張もMAXの状態の中でも、冷静に問題を読んで、うっかりミスをなくし、解答を導き出さなければいけません( ノД`)シクシク…

テーマ別に、出題頻度の高い問題は、配点も高いので、「なぜ、間違いなのか」をしっかりと考えて、間違い分析ノートを作成し、さらには、関連性マッピングによって知識の繋がりを視覚化することが大切です。

これらの方法を取り入れることで、ケアマネ試験の勉強法に革命を起こし、効率よく深い理解を得ることができます。

受験生の相談の経験から

「なるほど・・先生分かりました、自分でやってみます」と言われる受験生さんが、毎年多くいらっしゃいますが、実際に実行できた方はほぼいません( ノД`)シクシク…

翌年、また、同じように受験に挑戦しています。

紹介した山田さんのように、独学勉強をしつつ、上手く「専門塾」を活用することで、ケアマネ試験「合格」を手にすることが出来ます。

分からないところは、直接聞くこともでき、仲間と切磋琢磨しながら試験日までモチベーションを保う環境があります。

ご興味があれば、無料受験相談・無料体験授業を受けてみませんか?

一歩一歩、合格への道を切り開いていきましょう。